摘要:本文以产业融合理论和供需理论为基础,在全国71个民族县域文旅资源发展的问卷调查基础上,进一步剖析了这些要素,并运用系统工程学中的解释结构模型(ISM),深入探究了民族地区文旅融合各影响要素之间的关系。通过对各要素进行分解和层次组合,得到由表层、中层、深层三大主要结构、七个细分层级构成的民族地区文旅融合发展影响要素的系统,较为清晰地为政策目标的制定提供了理论参考。研究表明,民族地区文旅融合发展中,文旅领域的政府支出是文旅融合发展影响因素的“排头兵”;相较于旅游资源,民族地区文化资源的引领性更为明显。为促进民族地区文化和旅游的融合发展,应适当增加政府支出,并更加重视文化资源的开发对旅游的带动作用。

关键词:民族地区;文旅融合;影响要素;系统建构

文化和旅游的融合发展,不仅能促进经济增长,更肩负了增强国民自信、提高和改善国家形象、增强国家“软实力”的历史重任。在学术界,与“文旅融合”相关的成果数不胜数。然而,“影响两者融合发展的要素有哪些”,“哪些影响要素更为重要、直接,哪些则更为间接、次要”,“影响要素之间的相互关系怎样”等问题,仍未得到充分地讨论,更鲜有系统性的研究成果,尤其是针对民族地区、基于实际调查问卷而得出的具有实践指导意义的研究更少。因此,本研究拟以理论分析为基础,以问卷调查与专家咨询的实际情况为支撑,通过科学的系统建构方法,试图回答上述问题。

一、文化与旅游融合发展的理论分析

(一)产业融合理论下文旅融合的必然性

文化和旅游的融合,指的是文化与旅游要素相互渗透、不断重组和优化的过程。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。[1]根据产业融合理论,发生产业融合的产业,相互之间具有一定程度的产业关联性。[2]文化产业和旅游业的关联性体现在几个方面:第一,文化与旅游有着天然的亲和力与强大的融合力,只有赋予文化内涵的空间移动,才是旅游,文化是旅游最好的资源,旅游是文化最大的市场。[3]可见,文化与旅游的紧密联系是不言自明的。在经济范畴里,文化作为经济生产与生产方式相结合的产物,经过一定的商业和艺术处理,已经同时具备了经济效益和文化效益双重功能。在细分的文化和旅游领域中,越来越多的具有文化寓意的审美属性和符号属性的旅游产品被消费者认可。第二,产业边界无限延伸的属性赋予了两大产业强有力的渗透能力。文化产业向旅游提供永不枯竭的创意,旅游产业向文化产业延伸服务。[4]从历史的维度来看,早期的文旅融合是以博物馆为载体的物质文化遗产的展示。[5](P.157)到了20世纪70年代,在国家“艺术导向”的城市再生策略下,西方国家通过传统节庆与习俗等吸引游客,以振兴当地的经济和文化。[6](P.193-229)随着怀旧成为消费趋势,古城镇和历史街区成为了现代文化消费和商业消费的空间。[7]之后,以迪士尼为代表的“整体化环境展示空间”的主题公园,成为新的文旅融合类别。[8]在旅游的影响下,文化的商品化不断增加,两者互相渗透与相互融合的范围逐渐扩大。[9]第三,两者的互动共进促进两者可持续融合。文化产业和旅游产业都属于综合性服务行业,两者的生产和消费均有同步性,对媒介都有着较大的依赖性。[10]从内容上看,文旅产业的融合主要表现为以文化资源为内容,以旅游地理空间为载体,文化企业的发展影响旅游的发展模式。文化产品的生命周期影响旅游产品的生命周期,文化产品的创新提升了旅游的活力。[11]

除了产业相关性,产业间的融合还有共通性的原因:第一大原因,源于技术进步。技术进步改变了文化和旅游融合的生产函数。一是拓宽、挖掘了原有的市场需求,如AR/VR的应用,将真实世界与虚拟世界无缝连接,让消费者跨越时间和空间,“穿越”所有地方,实现文旅产品的升级。二是进一步细分了原有的消费市场,如智能互联技术精准定位不同的旅游消费需求,为文化旅游供给上寻找明确的服务目标提供了可行性。三是降低了融合成本,形成了新的融合动力,如新媒体的发展,为旅游产品中赋予更多的文化信息提供了可能,5G、人工智能等技术将极大地降低文化旅游的服务成本,为彰显、体验、传播旅游产品的文化内涵提供强有力的支撑。第二大原因是管制的放松。[12]从经济利益视角来看,政府对文化与对旅游发展的目标存在较大的差异。文化的发展不仅要求文化产业的发展,政府更关注文化事业的发展。文化事业往往不是以经济利益为第一目标,在实践中,过度追求经济利益往往会对文化价值产生一定的破坏。而旅游发展的目标则以经济利益为第一目标。[13]因此,在文化和旅游的管理机构分置时,两个部门之间经常会产生摩擦和矛盾,形成内耗。我国政府2018年组建文化和旅游部,极大地释放了我国文化和旅游融合发展的制度动力,为文旅融合发展创造了制度环境。

可见,从产业的关联性与融合的驱动力来看,我国的文旅融合发展有其内在的必然性,融合的结果是产业边界的模糊,在新媒体、新产品体系、新商业模式和新业态的创新驱动下,两者的融合将更进一步。

(二)供需理论下文旅融合发展的约束因素

从需求侧来看,影响文旅融合发展的要素主要有两类,一类是基本偏好,是人们的根本愿望,是外源要素决定的;一类是显示偏好,是由行为折射的偏好,这种偏好不仅由基本偏好所影响,同时也受个人所面对的约束要素的影响。[14]我们举例说明两者的差异。某人想去故宫参观,尽管他有对去故宫旅游的这一基本偏好,但他的行为却可能表现出对故宫偏好较低。该文旅爱好者可能比较穷,负担不起门票和相关旅程费用(收入约束),或许离北京太远(距离约束),或许交通不便(交通约束),或许工作很忙(时间约束),或许无法找到照看孩子的人(社会约束)等。显然,需求侧视角,文旅产品会因消费者的收入、价格和时间等约束要素发生变化。

从供给侧来看,市场或政府提供的文旅产品或服务,是为了满足消费者的基本偏好。由于同样存在约束要素,使得显示偏好与基本偏好存在偏离。因此,从这个角度来看,促进文化与旅游融合发展过程的本质是在减少或降低约束要素的影响。具体来看,供给侧的约束要素主要包括下述几大类:

第一,环境与制度约束。对于旅游消费者而言,其主要消费需求是获得包括目的地服务在内的真实经历,涉及到“食、行、住、游、娱、购”等多个行业。因此,文化和旅游产业的外围,需要一系列的支持产业,这些要素也影响着文旅融合发展能力。而政府在融合发展中,更是起着方向指引、市场监督者等多重作用,相关的制度完善程度是重要的供给约束要素。

第二,区位与交通约束。一方面,文旅产品的消费者需要亲自到达目的地才能实现产品的消费,因此,目的地的可进入性至关重要,是约束文旅产业发展的重要要素之一。[15]另一方面,对于文旅企业而言,空间区位的远近和交通的便捷性,直接关系到文旅企业的经营成本和收益。[16](P.70)外国学者的研究表明,一些文化旅游目的地的区位选择需要依托经济发达、流动人口多的特大城市和大城市,如主题公园的区位选择。而一些目的地则是由于交通闭塞而导致文旅发展不景气。

第三,文化资源约束。没有文化资源就谈不上文化服务的供给,更不用说文化和旅游的融合。但并不是所有的文化资源都能与旅游进行融合,不同的历史时期的旅游载体不一样,如博物馆、历史街区、主题公园等,同时也需要独特的民族文化和历史文化与之相匹配。[17]

第四,旅游资源约束。比较优势理论的学者们普遍认为,与旅游产业相联系的资源禀赋在特定区域上空间分布情况,是影响旅游供给能力的重要原因,[18](P.65)某种程度上来看,旅游目的地的垄断性特征,是其核心竞争力。[19]不仅如此,除了资源禀赋本身的差异,不同区域对资源利用的能力和效率不同,导致了区域间旅游供给能力的差异。[20]

二、民族地区文旅融合发展影响要素的进一步剖析

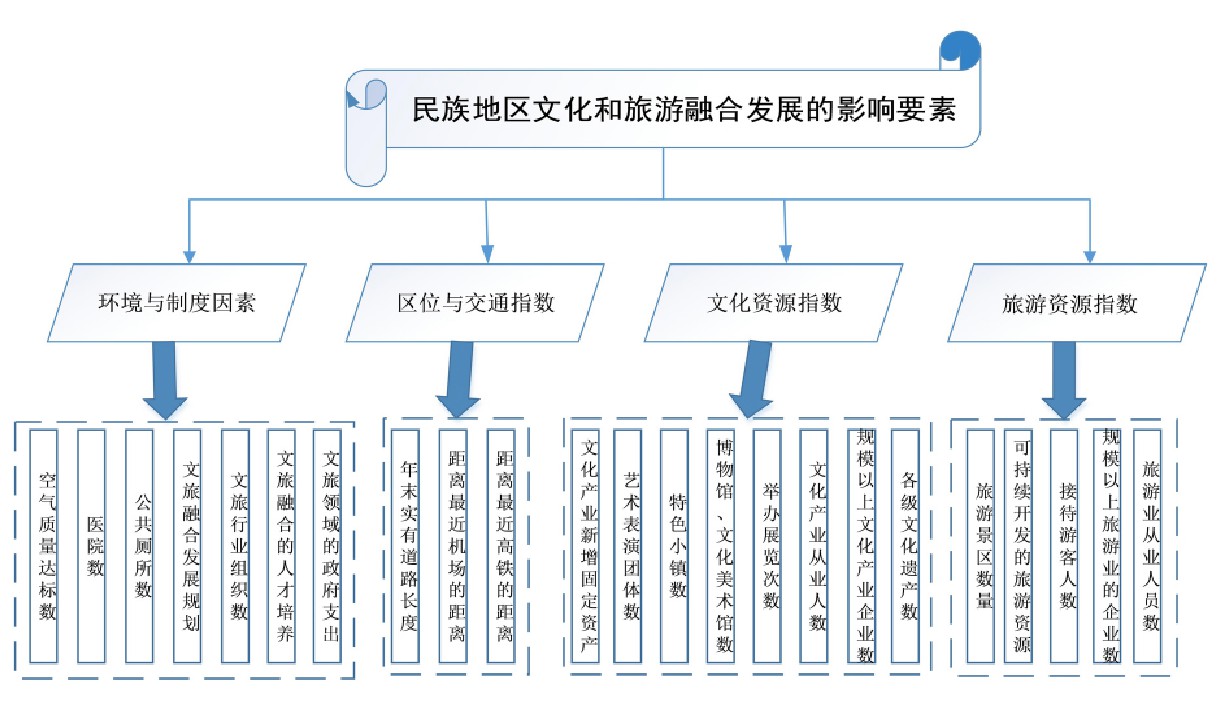

基于上文供给侧理论分析的四大影响要素,在中国社会科学院民族学与人类学研究所2018年对全国71个民族县域文旅资源发展的问卷调查的基础上1,从问卷调查中已经设定的指标中,以宏观类指标优先,参考文旅融合相关的研究,基于多位行业内知名专家的咨询结果,我们进一步分解四大影响要素下的具体影响指标,以期深入剖析文旅融合发展。分解后的具体影响指标要满足3个原则:一是符合理论和实践运行的实际情况;二是具有典型性与代表性;三是数据的可获得性。考虑到后续研究对数据量化的要求,一些仅能定性描述的指标将暂时不纳入影响要素系统的建构中。

(一)环境与制度要素

根据上述三个原则,环境要素分解为3个代表性影响指标。第一,旅游目的地的环境综合因素对文旅消费者的选择有很大的影响,而安全问题是第一位,医院是安全的第一保障,所以选择“医院数”这一指标。第二,近年来,我国工业化进程中,很多城市出现了一定程度上的空气污染,空气质量的情况成为很多旅行者出行考虑要素之一,因此选择“空气质量达标天数”这一指标。第三,厕所改革是我国在环境优化上极具代表性的措施,“公共厕所数”是一个地区整体的环境类公共服务设施的代表。

制度要素分解为4个代表性影响指标。制度的完善和机制的突破是文旅融合的关键要素,随着我国文旅部的组建,顶层制度设计已经完成,现阶段主要是如何有效地推进两者的融合。文化和旅游的融合,涉及到文化事业、文化产业和旅游业三大领域。文化事业背后的本质是追求文化价值,文化产业和旅游业背后更多反映的是经济价值。文化事业是公共产品,而产业背后更多的应以市场作为资源配置的主体。据此制度要素进一步分解为:反映政府战略的“文旅融合发展规划”、落实规划的“文旅领域的政府支出”以及影响最为深远的“文旅融合人才培养”等3个指标。另外,行业组织是对政府职能的重要补充,对于产业的发展,在政府“不越位”的前提下,需要通过行业组织来引导产业发展。因此,选取了“文旅相关的行业组织数”这一指标。

(二)区位与交通要素

描述区位与交通要素可选取的指标较多,理论上,该要素对文旅融合的影响更为间接,且考虑到宏观视角下的要素系统中,二次分解的指标不宜过多。因此,这一要素下,只设置了3个二级指标。测算某个地区的地理和交通区位,有专业的模型和方法,但是这种测算适合有具体目标的单个或多个地区的测算,这需要另外行文专门研究。就系统建构而言,当前中国的交通情况,旅游的可达性与便捷性往往通过“距离最近机场的距离”、“距离最近高铁的距离”指标来描述,[21]而用“年末实有道路长度”来描述交通基础设施的状况。自此,区位与交通要素的三个二级指标筛选完毕。

(三)文化资源要素

研究文旅融合发展,文化资源和旅游资源的影响最为直接,也是当前实证研究最为欠缺的部分。因此,本文对文化资源要素进行了更为细致的分解,选取了8个二级指标。第一,最能代表核心文化资源的就是各级物质和非物质文化遗产,因此选择了“各级文化遗产数”这一指标;第二,与核心文化资源相关的固定资产,包括“博物馆、文化馆和美术馆数”,“文化产业新增的固定资产”以及“特色小镇数”3个指标;第三,“举办展览的次数”是代表一个地区当前文化产业现状重要的代表性指标之一,且这一指标在各统计年鉴中均可查;第四,文化产业的发展,始终离不开企业和从业人员,一定数量的文化企业和艺术团体具有规模效应和知识溢出效应。[22]为了与统计年鉴的指标相统一,我们选择“规模以上文化产业从业人数”、“规模以上文化及相关产业法人单位数”与“艺术表演团体数”3个指标。

(四)旅游资源要素

本要素下选取了5个二级指标。第一,“旅游景区数”和“未来可持续开发的资源”是反映一个地区核心旅游资源最为重要的两个指标;第二,宏观上,反映一个地区旅游资源现状最常用的两个指标就是“接待游客人数”[23]与“旅游总收入”。[24]由于旅游总收入会受货币因素影响(如通货膨胀率)而需要再调整,因此,我们选择“接待游客人数”这一指标;第三,与文化资源要素相似,旅游业的发展同样离不开企业和从业人员,同样考虑到与统计年鉴一致,我们选取“规模以上旅游业法人单位数”与“旅游业从业人员数量”2个指标。

至此,最终形成了4大要素维度、23个二级分解指标(见图1)。

图1 民族地区文化和旅游融合发展的影响要素体系

三、民族地区文化和旅游融合发展影响要素的系统建构

为进一步研究上述约束要素对文化和旅游的融合发展的影响机理,理清各要素之间的层次关系,在71个民族县域文旅产业的问卷调查和专家咨询的基础上,我们运用系统工程学中的解释结构模型(ISM)2,分解复杂的研究系统,从而深入探究文旅融合的影响要素之间直接或间接关系。通过对各要素进行分解和层次组合,得到层次清晰的多级层次结构图,用以清晰的说明文旅融合发展中各要素的层次结构关系。[25]限于篇幅,考虑到略去模型计算过程不影响文章的理解与整体性,因此系统建构的具体计算过程就不在文中赘述。

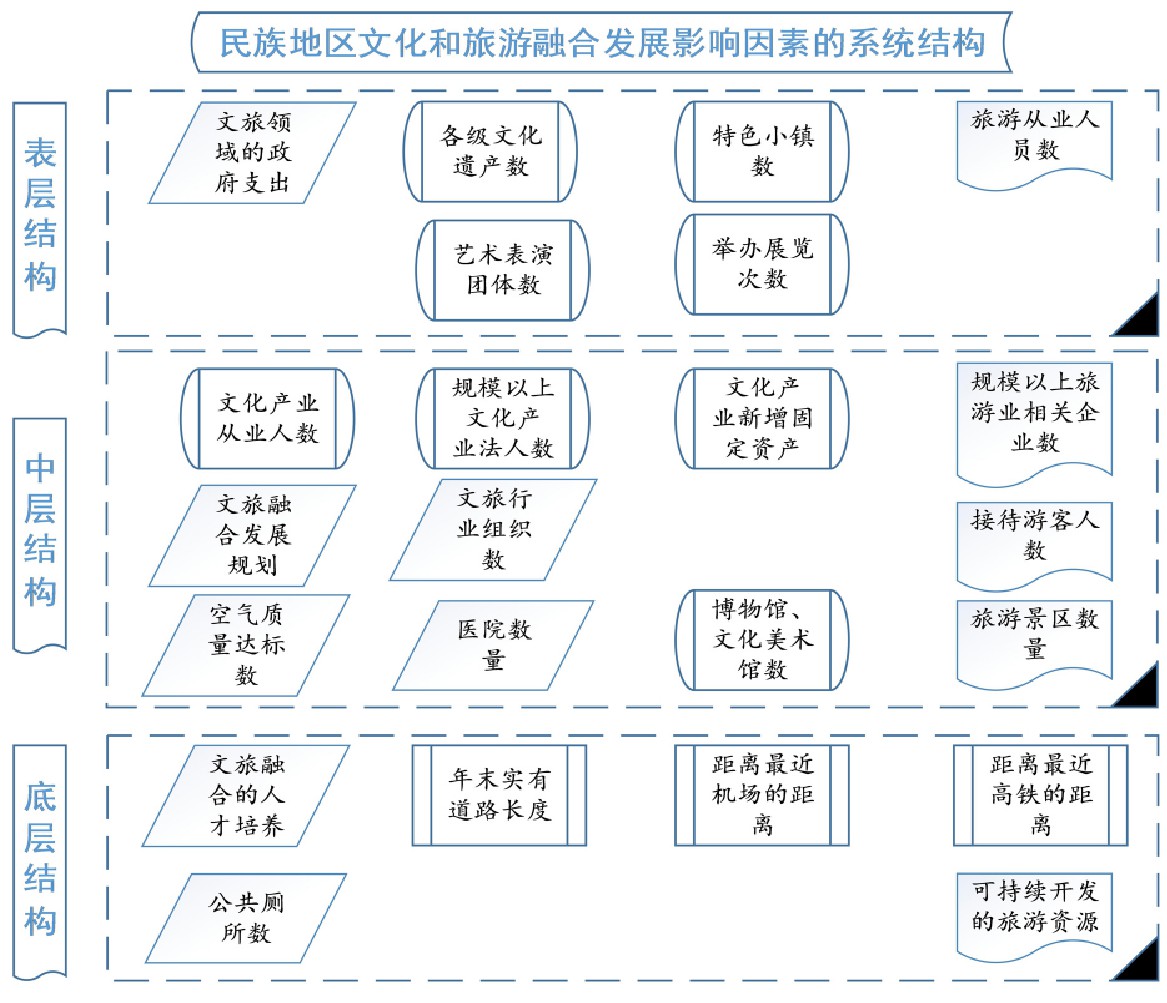

通过解释结构模型(ISM),我们得出建构后的文旅融合多级要素系统结构图(见图2),该系统图共分为三大梯次结构,七个层次。在结构图中,层级越靠上的要素对系统的影响更为直接、明显,越往下的层级要素,对整个系统的影响越为间接、深远。我们将进一步剖析该系统结构图,为更直观地显示各二级指标的分布情况,在图2中,我们用菱形框代表“环境与制度要素”,用双矩形框代表“区位与交通要素”,用弧度矩形框代表“文化资源要素”,用不规则矩形框代表“旅游资源要素。”

图2 民族地区文化和旅游融合发展影响要素系统结构图

(一)表层结构

根据建构后的系统结构图,影响民族地区文旅融合发展的表层指标主要有6个。其中,“文旅领域的政府支出”、“各级文化遗产数”、“特色小镇数”与“旅游从业人员数”等4个指标为第一子层,它们分属环境与制度要素、文化资源要素和旅游资源要素;“艺术表演团体数”、“举办展览次数”等2个指标为第二子层。表层结构中的所有6个二级指标中,文化资源要素占4个,可见其对文旅融合发展的重要性。

表层结构的影响指标说明,在文旅融合的发展初期,第一子层的4个指标需要首先受到重视,相关政策的目标应快速定位于这几个影响要素。进一步来看,在环境与制度要素中,相较于其他指标,“文旅领域的政府支出”的影响更为直接,这与财政政策快速反应、精准扶持的职能特点相符,也反映了政府支出在文旅融合中作为“排头兵”的重要性。在文化资源要素中,“各级文化遗产数”与“特色小镇数”两个指标最为重要。各级文化遗产在文旅融合中的作用不言而喻,而特色小镇作为文旅融合的重要载体,在一段时间内可能会成为文旅融合的重要突破口。在旅游资源要素中,“旅游从业人员数”的影响较其他指标更为重要,这说明,旅游服务水平的高低与旅游业的发展,首先需要解决从业人员的问题。第二子层的两个指标均属于文化资源要素,分别是“艺术表演团队数”与“举办展览次数”,这两个指标主要反映的是一个地区文化产业现状,对一个地区文旅融合发展有直接性影响。

(二)中层结构

第三、四、五子层11个二级指标构成了文旅融合发展影响要素系统的中层结构。中层结构中,文化资源要素、旅游资源要素和环境与制度要素的二级指标分布较为均匀,分别为3、3、4个。可见,在融合发展的中期阶段,各项政策应注重均衡发力与协调发展。其中,第三子层的4个指标中,有3个指标隶属于文化资源要素。旅游资源要素的3个指标则均匀地分布在第三、四、五子层,“规模以上的旅游业相关法人单位数”比“接待游客数”对文旅融合的影响更为直接。在环境与制度要素中,与制度相关的“文旅融合发展规划”和“文旅行业组织数”较环境相关的“空气质量达标数”、“医院数”两个指标对文旅融合发展的作用更为明显。

值得关注的是,前三个层次的10个二级指标中,文化资源要素占了7个,这说明在文旅融合中,文化资源的引领性作用更明显。这一结论与Hilary du Cros和Bob McKercher关于文化和旅游融合的理论论断是一致的。他们认为,从文旅融合的角度来看,虽然旅游业是载体,但文化产业起着更为基础的作用。文化产业的集聚性、参与性、展示性与景区化发展等内在要素,推动文旅产业的自然融合,使文化自觉地往旅游业靠拢,通过借助旅游业作为载体来促进自身发展。[26](P.33)

(三)深层结构

第六、七子层6个二级指标构成了文旅融合发展影响要素系统的深层结构。其中,区位与交通指标全部处于第六层,这说明,对于文旅融合发展而言,区位与交通起的是铺垫作用,是底层因素。相较于交通对旅游业的先行影响,文旅融合的发展需要文化和旅游融合的基础上,再与交通进行协调统筹发展,其影响更为间接,但也更为长期且深远。处于深层结构的“文旅融合的人才培养”,这一指标无须赘述,对于任何行业的发展都离不开人才,这也是促进文旅融合发展的根本途径。“公共厕所数”与“可持续发展的旅游资源”处于最底层,公共厕所对文旅融合影响最为间接,也侧面反映了这些年我国“厕所革命”的深远影响,而可持续发展的旅游资源为文旅融合提供了长期发展的不竭源泉。

四、政策启示

(一)战略目标层面

第一,要更加重视民族地区文化产业对旅游业的拉动作用,改变一味的着力于“旅游带动文化”的战略发展模式。政府要在旅游业中挖掘文化价值的同时,有意识地在战略上更加重视文化资源旅游化。当前,由于旅游的载体性作用更为明显,各民族地区更多地着力于将文化符号注入旅游景区,如开发旅游景区里的民族文化类商品、民族传统文化演出等,即,主要通过旅游业带动文化产业进而融合发展的战略。本文的研究表明,相较于旅游资源对文化资源的引领与融合,民族地区文化资源的引领性作用更突出,且我国民族地区有着极为丰富的文化资源。因此,从资源禀赋和融合效果来看,下一阶段,应更加重视文化资源的引领性,深入挖掘民族地区的文化资源,进而带动旅游业的发展。事实上,我国东中部已经自发形成了一批具有旅游效应的文化产业集聚区,如,北京的798工厂与宋庄艺术村、江西的景德镇、成都的“蓝顶”艺术区等。

第二,更加重视民族地区文旅融合的人才培养和交通等基础设施的发展。从上文的影响要素系统结构图可知,人才培养、区位与交通等指标处于深层结构中,是对文旅融合发展有着深远的影响。一方面,人才培养是高质量融合发展的核心动力和根本保障。[27]从现阶段文旅融合发展瓶颈来看,具有公共价值创新的政府公共管理人才与具有文化价值创新的创意创造型人才最为稀缺。应立足于当前我国文旅业的综合性、交互性与国际性特征,在明确“培养什么人才”的同时,借鉴国际先进人才培养政策,发挥政府、高校、企业与行业组织的协同作用,科学系统的提出适用于不同类型人才的培养模式。另一方面,对于区位与交通要素,现阶段我国整体交通基础设施已经较为完善,针对文化旅游整体环境和消费者的体验来看,应合理安排交通体系,统筹道路、公交、停车等流线和设施布置,从而提高交通网络布局的科学性和便捷性,以更好地促进文旅业的发展。

(二)政策执行层面

当前,应加大民族地区文旅领域的政府支出,吸引多主体参与文旅融合的发展。本文的研究表明,“文旅领域的政府支出”指标是影响我国民族地区文旅融合发展的“排头兵”,其重要性可见一斑。但是,当前我国民族地区经济发展相对落后,政府对文旅领域的重视程度不够,文旅领域财政支出较少。2018年,民族八省区的财政支出中,“文化、体育与传媒”的财政支出占当年财政总支出的比重仅为1%-2%,没有超过2%的省份。如果单独计算文化项的财政支出,其比重更低。因此,要加大民族地区文旅领域的政府支出,发挥财政资金的引领性和精准性作用,促进民族地区文旅健康发展。一方面,中央政府应战略性地提高文旅领域的转移支付比重,缓解民族地区财政支出压力;另一方面,民族地区各地方政府应更加重视文旅业的发展,提高财政支出比重。考虑到民族地区的现实情况和我国财政支出惯性,从效率的角度出发,应鼓励更多的主体参与文旅融合发展,既能解决财政资金短缺的问题,又能调动社会资本的积极性,提高发展效率。从我国民族地区现状来看,由于特色小镇是文旅融合的重要载体,且各地区已经有一定的发展规模,应当在此基础上,打破现有小镇千篇一律的窘境,深入挖掘地方历史文化,真正实现“一镇一品”。

对于中期的政策制定,本文的要素系统结构图表明,文化资源、旅游资源和环境制度等三个要素的重要性在伯仲之间。应更多的关注政策的综合性和均衡性,注重几大要素的协调配合发展,避免政策过于倾斜某一项而导致顾此失彼。从文旅融合的具体路径来看,主要有三种切实可行的方案:一是有效挖掘已经产生集聚效应的文化产业聚集区,通过扩大宣传,提高展示水平,提高文化集聚地的参与性,适当的时候可以将之景区化;二是以特色小镇作为突破口,在遵循文化自身发展规律的同时,实现文化和旅游双向互融的局面;三是从文化遗产入手,包括物质和非物质文化遗产,通过开发优秀文化遗产相关产品,开拓出更多的旅游发展空间。

五、结论与讨论

本文突破了以往从单个要素或单个维度对文旅融合发展影响的研究局限,基于供给理论,在中国社会科学院民族学与人类学研究所2018年对全国71个民族县域文旅资源发展的问卷调查的基础上,结合文献研究和专家咨询的结果,运用系统工程学的解释结构模型(ISM),创新性地建构了影响民族地区文化和旅游融合发展的要素系统结构,搭建具有层次性和模块化的文化和旅游融合发展分析框架。通过这一系统框架,能有效地寻找文旅融合的动力来源和表现方式,为民族地区文旅融合要素的投入大小和结构比例提供决策性依据。

值得一提的是,本文的系统建构是宏观层面的结构搭建。我们调查问卷涉及样本量的所在地区差异非常大,不同地区的文旅资源禀赋并不相同,采取同质化的措施往往是以牺牲差异化为代价。下一步,我们将进一步完善民族地区文旅融合相关数据的搜集,在本文研究的基础上,通过实证方法来科学判定不同资源禀赋状态下的文旅融合发展路径,为提高文旅融合的效率提出更加有针对性的建议。

参考文献

[1]雒树刚.推动非遗与旅游融合发展[J].智慧中国,2018(8).

[2]Fai F,Tunzelmann N. Industry-specific Competencies and Converging Technological Systems:Evidence from Patents[J]. Structural Change and Economic Dynamics,2001(2).

[3] 李金早.推进文旅融合、发展全域旅游共创美好生活[N].光明网,2018-05-19.

[4]詹诗,金颖若.国内旅游产业与文化产业融合研究综述[J].乐山师范学院学报,2014(11).

[5] [英]贝拉·迪克斯.被展示的文化:当代“可参观性”的生产[M].冯悦译.北京:北京大学出版社,2012.

[6]Sandercock L. Towards a Cosmopolitan Urbanism:From Theory to Practice[M]. Chichester:John Wiley,2009.

[7]李凡,黄维.全球化背景下的城市怀旧现象及地理学研究视角[J].人文地理,2012(3).

[8]Bryman A. The Disneyization of Society[J]. The Sociological Review,1999(1).

[9]张朝技,朱敏敏.文化和旅游融合:多层次关系内涵、挑战与践行路径[J].旅游学刊,2019(12).

[10]张海燕,王忠云.基于产业融合的文化旅游业竞争力评价研究[J].资源开发与市场,2010(8).

[11]鲍洪杰,王生鹏.文化产业与旅游产业的耦合分析[J].工业技术经济,2010(8).

[12]植草益.信息通讯业的产业融合[J].中国工业经济,2001(2).

[13][澳]戴维.思罗斯比.经济学与文化[M].王志标,张峥嵘译.北京:中国人民大学出版社,2011.

[14]Frey B S. Arts and Economics:Analysis and Cultural Policy[J]. Journal of Economic Literature,Vol. 22,2000.

[15]邓冰,俞曦,吴必虎.旅游产业的集聚及其影响要素初探[J].桂林旅游高等专科学校学报,2004(6).

[16]何明霞.文化产业空间集聚研究:以成都为例[M].北京:中国社会科学出版社,2019.

[17]阎友兵,谭鲁飞,张颖辉.旅游产业与文化产业联动发展的战略思考[J].湖南财政经济学院学报,2011(2).

[18]保继刚.旅游开发研究:原理、方法、实践[M].北京:科学出版社,2003.

[19]谢彦君.旅游地生命周期的控制与调整[J].旅游学刊,1995(2).

[20]Michael P. The Competitive Advantage of Nations[J]. Harvard Business Review,Vol. 68,1990.

[21]丁赛,王国洪,王经绫.民族地区县域文旅产业发展指标体系的构建和分析[J].民族研究,2019(2).

[22]牛冲槐,接民,张敏.人才聚集效应及其评判[J].中国软科学,2006(4).

[23]郭舒.基于产业链视角的旅游扶贫效应研究方法[J].旅游学刊,2015(11).

[24]卞显红,方琰.城市旅游核心区与边缘区旅游发展空间差异及其形成机制———以杭州为例[J].旅游论坛,2013(3).

[25]陈志鹏,叶继红,郭建.基于ISM的海上船舶通航安全影响要素分析[J].中国水运,(4).

[26][澳]希拉里·迪克罗,[加]鲍勃·麦克彻.文化旅游[M].朱路平译.北京:商务印书馆,2017.

[27]白长虹.文旅融合背景下的行业人才培养———实践需求与理论议题[J].人民论坛·学术前沿,2019(11).

注释

1该问卷调查涵盖了除新疆以外的7个民族省区,以及广东、浙江、黑龙江、辽宁、湖南、湖北、海南、甘肃、四川等9个非民族省区所辖的民族自治县(市)/旗,样本量占全国727个民族自治县县(市)/旗的9.8%。

2解释结构模型的计算过程包括建立邻接矩阵(基于问卷调查和专家咨询)、计算可达矩阵、计算可达集和先行集并得出层级结构,最后根据层级结构,对可达矩阵M的行与列进行再调整,并据此划出多级要素系统结构图等步骤。

文章来源:西南民族大学学报(人文社会科学版)

作者简介:王经绫,中国社会科学院民族学与人类学研究所“铸牢中华民族共同体意识”研究基地副教授,博士,研究方向:文化和旅游产业。

本文内容来源于互联网,仅供参考,本站不对内容的真实性负责。如有侵权请告知。