摘要:学术界关于公共文化服务功能研究和评价研究一直处于不对称不平衡的地位。通常评价研究处于重要位置,而功能研究经常被忽略。但是以功能为依据的评价,才更具有目的性、可控性、可预见性以及实效性。公共文化服务评价指标体系构建应该以功能为导向。公共文化服务功能包括保障公民基本文化权益、传扬地方传统文化、推动区域文化产业发展。其评价维度包括公共文化服务均等化、群众参与公共文化服务程度、群众文化创新能力、传统文化产业化发展。在此基础上,可以构建适合县域评价的公共文化服务评价指标体系。

关键词:公共文化服务;功能;评价体系

一、问题的提出

国内学术界关于公共文化服务评价指标庞多乱杂,至今仍缺乏一套权威性的被普遍运用的公共文化服务评价指标体系。大部分学者在构建评价指标体系时,忽视了从理论上解析公共文化服务功能。公共文化服务功能是建立评价指标体系的重要凭证,这是因为公共文化服务体系有着内在的功能要求,公共文化服务评价实际上是对它的功能实现程度的“打分”。离开功能的评价体系犹如“无源之水,无本之木”,是缺乏理论支撑和最终导向的。

截至目前,公共文化服务功能研究主要基于微观层面,大部分围绕公共图书馆、公共档案馆、公共博物馆、乡村文化站等公共文化设施的功能,以及它们在公共文化服务中的功能展开。基于宏观层面探讨公共文化服务内在功能的研究较少。学者们普遍沿用了“公共文化服务功能”这个概念,但是对于公共文化服务功能具体内涵和外延的解读依旧没有形成共识。一部分学者对其功能的解析采用了一种不言自明的态度。但是另外一部分学者的研究为本文研究提供了一定的基础。马雪松、张贤明认为公共文化服务功能是基本文化产品的供给与享用[1]。傅才武认为现代公共文化服务体系功能是保障公民基本文化权利[2]。综上所述,学者们对公共文化服务功能认识大都停留在满足群众的基本文化需求的层面上,对公共文化服务功能缺乏全面深刻的认识和解读。对功能解读的滞后性间接导致了公共文化服务评价维度及其评价体系的不完整性和不可持续性。因此,重新思考公共文化服务的功能并对其全面定位,才能进一步完善公共文化服务评价体系,推动公共文化服务可持续性发展。

二、公共文化服务功能

(一) 保障公民基本文化权益。

公共文化服务首要的功能是保障公民基本文化权益以及满足公民基本文化需求,这也是公共文化服务最基本的功能。首先,公共文化服务体系是一种以保障公民基本文化权利为出发点的制度体系,保障群众的基本文化权益是人权中的重要组成部分。1966年,联合国大会发布的《经济、社会、文化权利国际公约》把文化权利确定为人权系统的一个组成部分,此后我国也签署加入了这一公约,说明文化权利同经济权利、政治权利一样,是我国每个公民应该享有的正常的社会权利[3]。而文化权利具有普遍性和机会平等性,意味着每个公民都有平等的机会获取公共文化资源,来满足自身的文化需求。《文化部“十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要》明确指出:“构建覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系,是满足人民群众基本文化需求、保障人民群众基本文化权益的主要途径。”这不仅表明了公共文化服务实施的主要途径,也表明了公共文化服务的基本功能。

(二) 传扬地方传统文化。

从文化建设的角度,公共文化服务的第二个功能是传扬地方传统文化。首先,地方传统文化不仅为公共文化服务提供优秀的素材,还丰富公共文化服务的内容。提升公共文化服务的水平和能力,就要求保护地方传统文化,利用好地方特色文化资源。公共文化服务最基本的落脚点为群众,这要求政府以群众的需求为导向,切实提供群众喜爱的文化产品。我国优秀的传统文化是两千多年来群众智慧的结晶。不管是文化创作还是文化消费,传统文化都是群众最基本的指向。所以,公共文化服务应以传统文化为依托,生产富有内涵、体现中华民族精神价值的文化产品和服务。这样不仅可以丰富公共文化产品的内涵、提升公共文化产品的价值,而且传扬了地方传统文化,更高层次地实现公共文化服务功能。同时,这是对传统文化的发展与创新,为传统文化注入新的生机和活力,进一步扩大传统文化的影响力。其次,公共文化服务和传扬传统文化在实现路径上具有相似性,两者在文化设施、项目资金上是可以相互统筹融合的。文化设施是传统文化保护和传扬的必要物质载体,因此,政府在公共文化设施建设时可以最大限度地统筹好传统文化设施的规划和使用,或者在传统文化设施建设时预留公共文化设施的空间,实现资源共享。公共文化服务和传扬传统文化都是政府必须履行的职能,这两者主要依靠政府专项资金支持,而在具体实施过程中,两者资金又往往是相互独立运行的。所以,政府可以利用这一契机协调统筹好公共文化服务和传统文化的投入资金,提高资金利用率。

(三) 推动区域文化产业发展。

在满足公共文化服务前两个功能的基础上,公共文化服务的第三个功能是推动区域文化产业发展。首先,公共文化服务可以涵养地方文化氛围,培育地方文化认同,进而增强群众的文化消费需求,以消费需求拉动区域文化产业发展。在市场经济条件下,文化消费影响着文化生产。当下群众的文化消费习惯和消费热情还没有完全培育起来,据相关机构统计,我国的文化消费缺口达3万亿元[4]。公共文化服务具有的公共性、公益性和非营利性决定了它可以无偿提升、改进、强化一个地方的文化氛围,有利于孕育区域的文化创新氛围和重塑地方文化认同,通过调整公共文化产品供给模式,来引导群众的文化消费习惯,激发群众的文化消费热情。其次,公共文化服务为文化产业积累地方文化资源,打造地方文化资本。地方文化资源是个普遍范畴,通过提升积累可以转换为地方文化资本,直接转化为文化产业的生产力,为文化产业提供有利的发展空间和生存土壤。公共文化服务可以借助政府强有力的“手”,保护地方文化遗产。而独特的文化资本一方面为文化产品的生产以及创新提供优秀的生产要素,另一方面会吸引优秀的文化企业入驻,便于地方文化企业的集聚,有利于推动地方文化产业集约化规模化发展。

三、公共文化服务评价维度

上述三个功能之间是相互联系的,前一个功能是后一个功能的基础,后一个功能是前一个功能的升华。本文以公共文化服务功能为导向,探讨公共文化服务评价维度并设立相关的评价指标体系。在设计评价维度的过程中,一个公共文化服务功能对应的不仅仅是一个公共文化服务评价维度,也可能是多个评价维度。

(一) 公共文化服务均等化。

公共文化服务的第一个功能决定了它首要评价维度就是公共文化服务均等化,这也是公共文化服务最基本的评价维度。均等化并不是绝对的平均分配,而是通过有效的供给制度缩小城乡差距以及东西部地区差距,使得全国各地的公共文化服务设施满足国家构建公共文化服务体系的基本要求,使得所有公民都有均等的机会享受基本的公共文化产品和支配基本的公共文化资源。这是一个“底线标准”,也是我国构建现代公共文化服务体系的最基本的指向。只有满足了这个条件,才能提供更高水准的公共文化服务。2015年国家颁布的《国家基本公共文化服务指导标准》对实现公共文化服务均等化作出了更具体的规定,向省级政府以及市县政府发出了明确的信号和指令。结合该标准和均等化的内涵,该评价维度的二级指标可以设为文化事业费、文化事业人员配备、公共文化设施和活动的均等化。

(二) 群众参与公共文化服务程度。

公共文化服务的第二个评价维度是群众参与公共文化服务程度。第二个评价维度是在第一个评价维度上发展来的。两者具有逻辑关系:第一个评价维度是基础,第二个评价维度是第一个的衍生。首先,公众参与是衡量一个社会公共服务水平高低的重要标志,是公众主体地位的主要表征[5]。如果缺少群众参与,公共文化服务体系就没有意义,政府也无法获知参与群体的“反馈”信息,这必然导致公共文化服务效能低下,所以“群众参与公共文化服务程度”维度在公共文化服务评价中至关重要。其次,实现公共文化服务的第一个功能,必然要求公民参与到公共文化服务中,只有在参与中才有机会共享公共文化资源,才能在真正意义上实现公共文化服务均等化。当群众对公共文化服务满意时,公共文化服务为人民服务的宗旨才真正实现。由此产生的正外部性和溢出效应会激发更多群众的参与热情。所以,这个评价维度也间接反映出第一个功能的实现程度。由此二级指标可以设为群众参与公共文化活动次数、群众对公共文化服务满意度。

该评价维度不仅诠释了公共文化服务第一个功能,还体现了公共文化服务第二个功能。无论是传统文化还是现代文化,它们的落脚点都是培育群众参与的积极性。在群众广泛参与过程中,传统文化可以实现较大程度地普及,所以二级指标应该设为地方特色文化普及程度。

(三) 群众文化创新能力。

全面阐述公共文化服务第二个功能不仅需要第二个评价维度,还需要第三个评价维度即群众文化创新能力。因为传统文化是反映民族特色和民族风貌的民族文化的总称,包括物质文化和非物质文化。不管是物质文化还是非物质文化,都和群众息息相关。特别是非物质文化需要群众来接受、学习、传承与创新,才能历久弥新。公共文化服务可以与传扬传统文化有效结合,积极开展与传统文化相关的公共文化活动,并且保证公共文化活动贴近群众、贴近生活。这样一方面可以提高群众的文化涵养,另一方面使得传统文化特别是非物质文化遗产更为贴近群众、贴近生活,便于群众从传统文化中汲取精华,从而推动群众文化创新能力的提升。

该评价维度也适用于诠释公共文化服务第三个功能。因为创新是文化产业发展的内生动力,提高群众文化创新能力是发展文化产业的关键措施。产业资本的非公益性和营利性决定了文化产业资本不可能无偿投入来培育群众文化创新能力,而公共文化服务的公益性和非营利性使得它可以做到,也应该要做到。我国公共文化服务中重要一项内容就是群众文化建设。群众文化建设包含基层群众文化艺术活动的普及、辅导和研究,以艺术扫盲和艺术常识普及和宣传为工作重点[6]。公共文化服务在艺术扫盲和知识普及的过程中,还可以提高群众的文化鉴赏能力、强化地方文化认同,引发群众对传统地方文化的思考,激发群众的创作热情,使得更多的公民变为传统文化爱好者,进而升级为文化工作者、文化创作者,为文化产业注入创新思维、创新人才、创新工艺,从而推动区域文化产业发展。其中群众文化机构更贴合群众生活,其举办文化活动和培训能有效普及艺术文化知识,推动群众文化创新能力提升,所以应设立相应的二级指标。文化工作者获奖情况和文化作品情况能从产出维度直观地反映群众文化创新能力,也应设立二级指标。

(四) 传统文化产业化发展。

公共文化服务的第四个评价维度是“传统文化产业化发展”。从经济学的视角来看,文化资源不仅具有物质价值、精神文化价值,还具有使用价值和消费价值[7]。传统文化资源的使用价值和消费价值决定了它可以转化为产业价值,进行传统文化的“产业化”生产。传统文化产业化就是传统文化进行产品化和包装化。这也体现了传统文化的保护与发展。传统文化是文化产业的生存土壤,对传统文化资源进行提升、创新,能有效转化为推动文化产业发展的资本要素,这是传统文化产业化的实质要求。其中,公共文化服务与传统文化保护可以联动发展,从而促进文化资源的保护、利用与提升,促进传统文化发展。

此外,传统文化发展是文化事业推动文化产业、文化事业与文化产业融合发展的重要着力点,也是公共文化服务推动文化产业发展、增强文化产业文化资本要素的重要方式。以往政府都是直接投资文化产业,推动文化产业快速发展。但是,这种以政府为主的外部推动力量是不可持续的,只能获得短期快速发展,随着政策红利的消失,增长动力也逐渐减弱,因为外部动力没有改变文化产业结构内部要素。而传统文化产业化,给文化产业注入了新的文化资本、新的人才、新的消费群体,从产业结构内部增强了文化产业内生要素。传统文化持续的生命力也为文化产业提供可持续发展的动力。公共文化服务可以与传扬传统文化联合发展,借助政府的力量有效转化为文化产业发展的内生动力。结合传统文化产业化带来的经济收入以及所需的资金支持、消费保障,该评价维度二级指标可以设为传统文化产品收入、资金支持、文化消费情况。

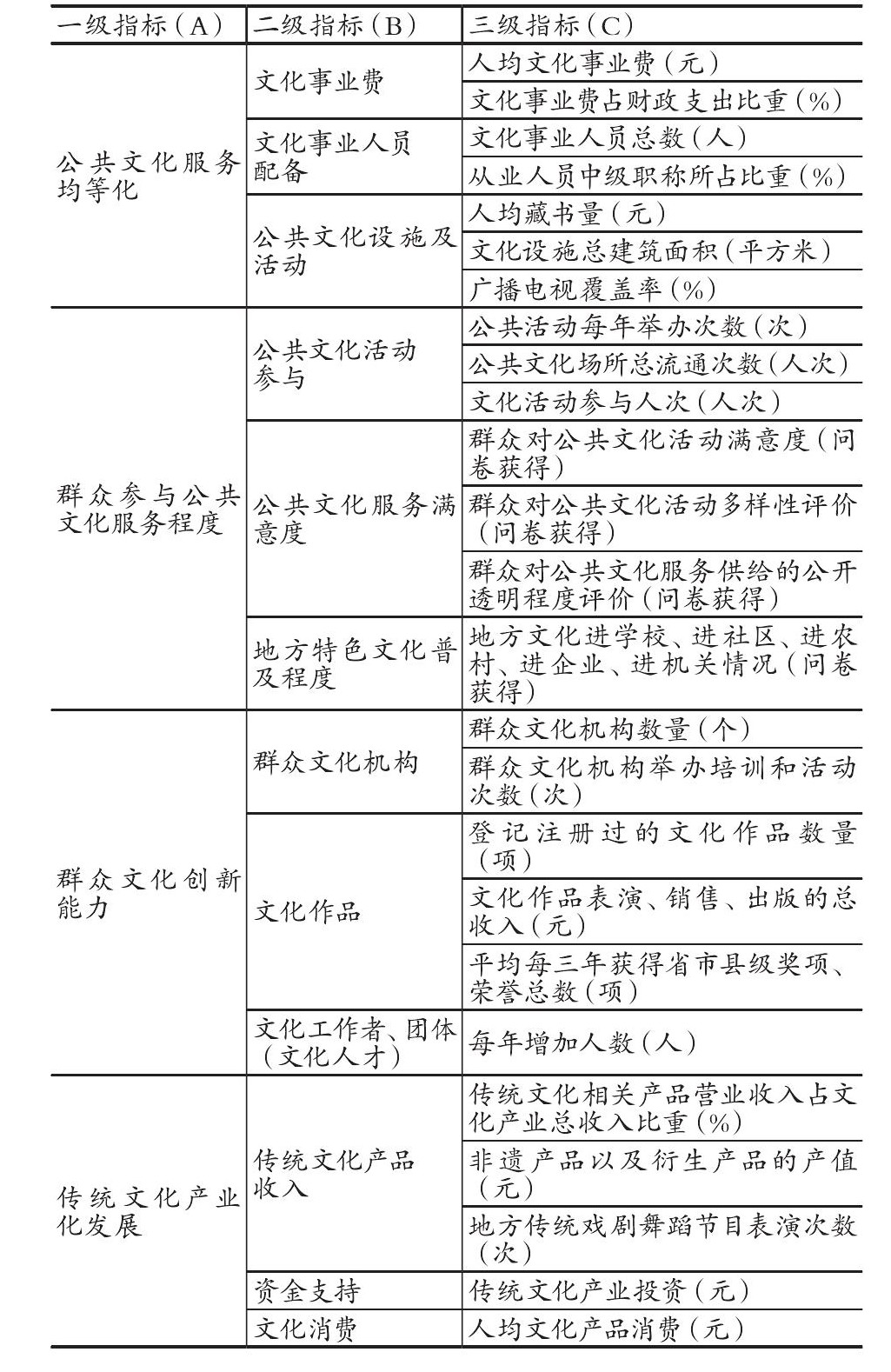

四、评价指标构建

依据上述评价维度,本文选取“公共文化服务均等化”“群众参与公共文化服务”“群众文化创新能力”“传统文化产业化发展”4个指标为一级指标。以科学性与整体性结合、目的性与有效性结合、可行性与简捷性结合为原则构建评价指标体系。按照不同的评价主体即政府、群众和第三方机构,本文设计多元评价主体相结合的评价指标体系。其中公共文化服务均等化的指标以政府为评价主体,群众参与公共文化服务指标和群众文化创新能力指标以群众为评价主体,传统文化产业化发展指标以第三方机构为评价主体。在此基础上结合国家2015年发布的《国家基本公共文化服务指导标准 (2015-2020年) 》进行评价指标的设计。该评价体系主要是针对县域提出,除几个数据需要实地调研获取,大部分数据可以根据县市级统计公报获取。

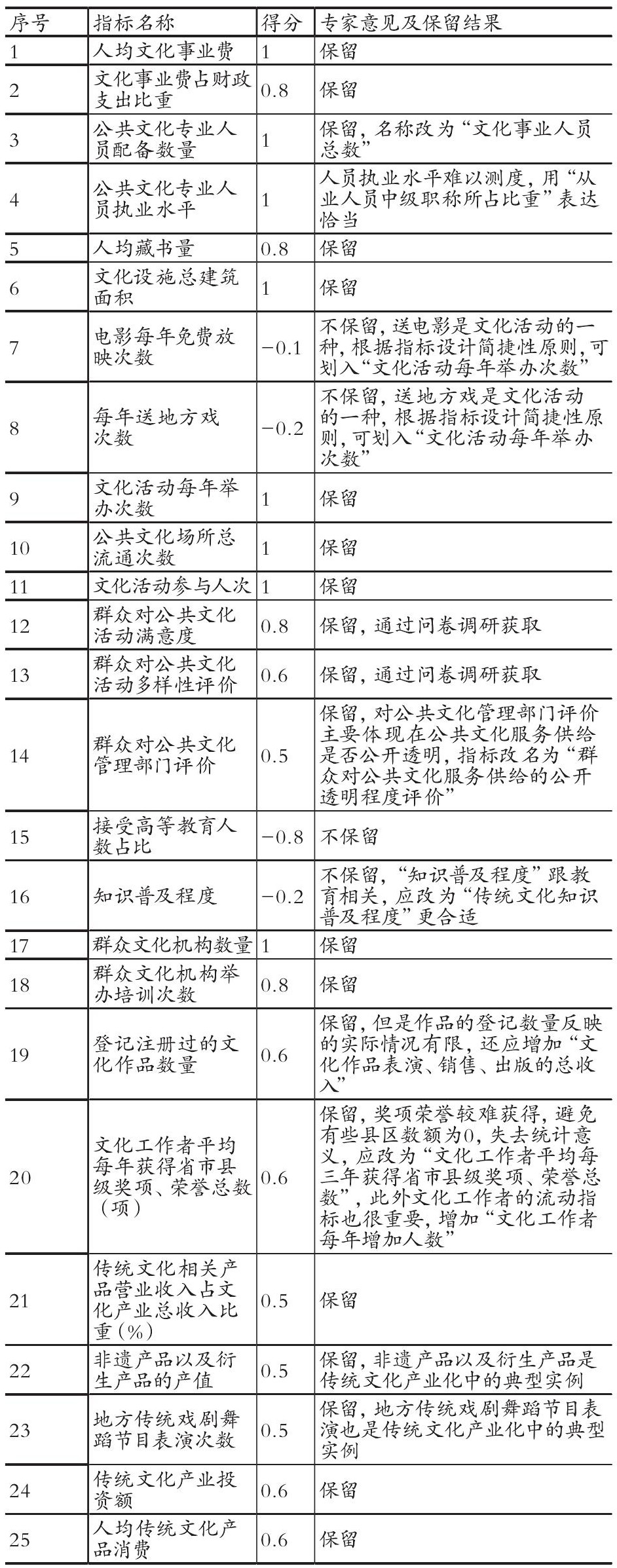

本研究共邀请了公共文化服务的中基层管理人员 (主要是县区文化工作者) 和公共文化服务领域的学者,共20人,组成专家小组。其中文化工作者共14人,学者共6人。专家们对备选指标进行打分。打分选项为“建议保留”和“不建议保留”。打分完毕后进行集体讨论,并提出修改建议。每个指标按照内容效度比 (CVR) 计算。其中,CVR= ,Ne是建议指标保留的人数,N是专家总人数。若CVR<0,则不保留该指标;CVR>0,则保留该指标;CVR=0,则可保留可不保留。指标的评估结果见表1,经专家讨论修改后形成公共文化服务评价体系 (见表2) 。

,Ne是建议指标保留的人数,N是专家总人数。若CVR<0,则不保留该指标;CVR>0,则保留该指标;CVR=0,则可保留可不保留。指标的评估结果见表1,经专家讨论修改后形成公共文化服务评价体系 (见表2) 。

表1 指标的评估结果

表2 公共文化服务评价指标体系

五、结论与展望

当前学术界对公共文化服务评价研究已经取得了很大的发展,但是至今缺乏一套公认的公共文化服务评价体系。笔者立足于公共文化服务发展的整个历史阶段,对公共文化服务功能进行重新认识和定位,在此基础上探讨公共文化服务评价维度,并且建立评价指标体系。本研究创新之处在于:第一,拓宽了公共文化服务评价视野,公共文化服务评价体系不再局限于公共文化服务均等化,还包括群众参与公共文化服务程度、群众文化创新能力以及传统文化产业化发展等指标,进一步完善了公共文化服务评价体系。第二,本研究将群众文化创新能力和传统文化发展指标纳入公共文化服务评价体系中,而群众文化创新能力和传统文化保护是推动文化产业发展的重要力量。换言之,本研究在设计公共文化服务评价指标中把文化事业与文化产业联系在一起,有利于推进公共文化服务与文化产业融合发展。第三,该评价体系便于直观地指导政府部门全面开展公共文化服务建设工作,有利于推动公共文化服务全面发展。本研究未来研究内容主要有:第一,进一步完善公共文化服务评价指标体系。第二,建立评价监测体系。完善的监测体系一方面有利于保障数据的真实性,另一方面有利于激励政府部门积极推进公共文化服务建设工作。第三,采用滚动数据。公共文化服务建设是一个长期过程,其中一些内容如群众文化创新能力和传统文化保护不能获得立竿见影的效果,需要长久地积累,所以一年的数据难以真正地反映公共文化服务建设成效。因此在具体实施中可以采用滚动数据,这样能更加全面反映地区公共文化服务整体发展状况和发展趋势。

参考文献

[1]马雪松,张贤明.公共文化服务体系建设:功能预期、价值取向与路径选择[J].探索,2012 (6) :114-118.

[2]傅才武.当代公共文化服务体系建设与传统文化事业体系的转型[J].汉江论坛,2012 (1) :134-140.

[3]张波.公共文化服务的均等化和多样性之逻辑解析[J].社会科学战线,2015 (1) :276-279.

[4]占绍文,居玲燕.新常态下中国文化产业转型发展路径分析——基于海峡两岸文化产业发展路径比较[J].云南社会科学,2016 (3) :179-184.

[5]梁立新.公共文化服务多元参与机制创新研究[J].学术交流,2014 (2) :191-195.

[6]胡守勇.群众文化的社会功能和文化价值浅析[J].河南大学学报 (社会科学版) ,2010 (4) :62-68.

[7]管宁.地方文化资源产业元素开发探究——以丽江传统文化市场开发为考察中心[J].贵州社会科学,2011 (11) :80-83.

文章来源:广西社会科学

作者简介:占绍文,博士,西安建筑科技大学管理学院教授;居玲燕,西安建筑科技大学管理学院硕士研究生。

本文内容来源于互联网,仅供参考,本站不对内容的真实性负责。如有侵权请告知。