基于全域旅游的贫困县域旅游文化产业建设——以陕西省米脂县为例

摘要:推进贫困县域社会经济科学发展、解决扶贫问题是系统性的实践难题,基于全域旅游理念的旅游文化产业建设是解决这一难题的重要途径。以贫困县域旅游文化产业建设实践为研究对象,对产业建设的背景系统进行多影响因素多目标分析,结合贫困县域经济发展实情,研究了全域旅游文化产业的建设模式、系统矛盾和品牌特色,给出了开展全域旅游文化产业建设的实施路径,以陕西省米脂县旅游文化产业建设为例进行实证研究,以期能为贫困县域经济发展及精准扶贫工作提供有价值的借鉴。

关键词:贫困县域;全域旅游;旅游文化产业;实践

针对贫困县域的扶贫工作,我国先后经历了体制改革扶贫、宏观区域结合扶贫、结构性支持扶贫[1]3个阶段。2013年习近平总书记提出精准扶贫,习近平总书记在2015年的《中央扶贫开发工作会议上的讲话》中明确提出2020年阶段性扶贫目标,并在2017年的中共中央政治局第三十九次集体学习时的讲话中将如期脱贫强调为底线任务。这些序列方针、政策的提出,足见解决贫困地区特别是国家级贫困县域的社会经济发展问题是一项重要的国家战略决策,具有促进社会经济发展和实现国家政治目标的双重意义。贫困问题是受社会经济发展、自然地域条件、政治制度变革、历史文化变迁等综合因素共同作用而形成的世界性实践难题,而贫困县域经济发展问题是要把扶贫开发、乡村振兴、生态文明建设及经济可持续发展等有机结合进行整体建设的系统性问题。为推动国家级贫困县社会经济发展,实现脱贫致富,基于全域游理念从国家级贫困县域经济发展水平、自然资源实际条件分析出发,开展针对国家级贫困县的旅游文化产业建设实践的内容及路径研究极具现实意义。通过对国家级贫困县陕西省米脂县实地调研考察,进行米脂县旅游文化产业建设应例实践,期待能成为推动国家级贫困县扶贫及县域经济可持续发展的实践范式。

1 研究背景

20世纪末,英国国际发展局及世界卫生组织曾先后提出旅游扶贫概念,其作用被广泛认同。我国在扶贫的实践探索中,取得了举世瞩目的成就,在围绕县域旅游文化产业开发、旅游扶贫上已经形成了众多的研究成果和成功经验。针对扶贫后阶段——精准扶贫阶段的贫困地区旅游文化产业建设,刘香军等基于文化适应的视角研究了旅游对于藏区扶贫后阶段旅游可持续性框架问题[2]。斯丽娟等认为,发展旅游业对贫困地区精准扶贫起重要的推进作用[3]。学者们还就乡村旅游与脱贫扶贫攻坚[4]、多主体在旅游扶贫实践[5]等方面深入地研究了旅游扶贫问题。结合自然条件及文化特点从贫困地区地理区位出发,学者们就在黄土高原地区以旅游业推动经济发展[6]及青海民族地域旅游扶贫[7]等进行了研究,生态环境脆弱区旅游扶贫应成为必然[8]。结合贫困地区自然条件、文化条件开展旅游扶贫具有重要意义。这些研究成果将为推动我国精准扶贫新阶段的贫困县域旅游文化产业建设实践奠定重要基础。

全域旅游概念的提出最早在2013年,受到政府、学界、业界的广泛重视。全域旅游概念涵盖的创新、协调、绿色、开发、共享五大理念[9]能适应社会经济发展需要,契合贫困县域走绿色生态、可持续发展之路的要求。在这方面,刘楝子认为,开展全域旅游将能够实现经济效益、社会效益、生态效益的整体提升[10]。文传浩等构建了全域旅游和绿色发展、精准扶贫的理论框架[11]。陶少华以重庆石柱土家族自治县的实证研究了全域旅游发展的路径[12]。朱宝莉等以贵州黎平为例对全域旅游精准扶贫进行了分析[13]。杨德进等谈到要以全域旅游理念与旅游扶贫方式相结合进行区域脱贫等[14]。以全域旅游结合扶贫及乡村振兴进行绿色生态系统建设备受关注。自确立国家全域旅游示范区以来,共有500个国家全域旅游示范区创建单位先后公布,其中大部分为国家级贫困县,旅游扶贫工程的实践途径探索的紧迫性日益凸显。孟秋莉等提出以旅游+构建融合的全域乡村游产品体系[15]。王国华提出,以制度变革促进旅游产业与社会经济文化协调发展的思路[16]。还有学者从旅游产业与区域发展耦合关系[17]、农业与旅游产业相互融合[18,19]等对全域旅游产业开发实施进行研究,这些研究为基于全域游理念开展贫困县域旅游文化产业建设提供了理论支撑。在充分考虑区域实情及经济文化特征的基础上,以全域旅游理念将县域经济可持续发展、环境生态文明建设、传统文化传承、精准扶贫等结合起来进行系统性分析及实践还需不断探索。

2 以全域旅游理念进行贫困县域旅游文化产业的建设机理

2.1 全域旅游文化产业建设是推动贫困县域经济发展的重要选择

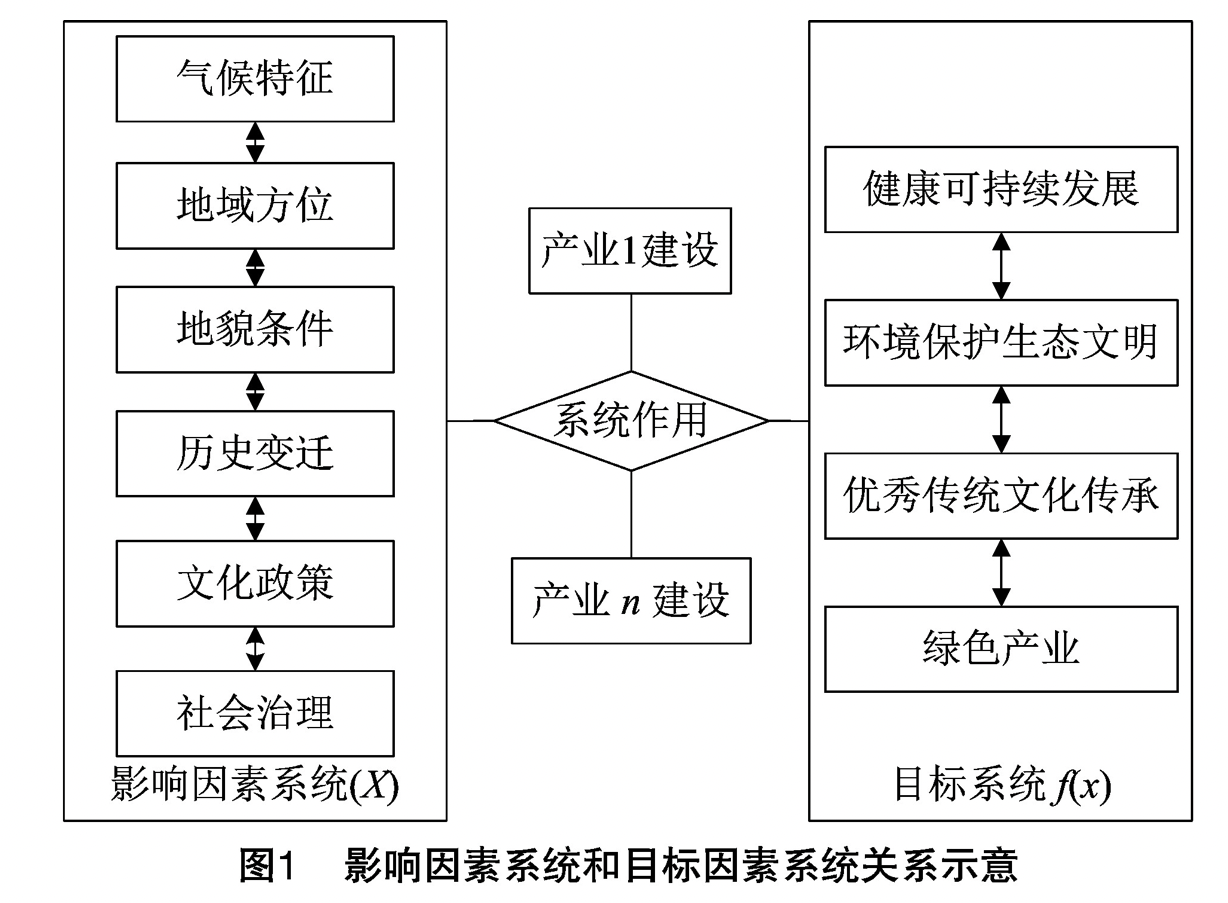

贫困县域大多地区气候恶劣、环境脆弱,他们中的相当数量处于中西部经济不发达地区,经济支持带动作用受到限制。部分贫困县如陕北黄土高原地区多个国家级贫困县由于气候变化及历史人为过渡生产开发等影响,造成环境破坏,又地处内陆,交通受限,经济落后贫困地区连片存在,当地县域经济发展遇到重大困难。然而,这些地区往往地貌奇特而别具特色,要么风景优美独特,要么文化沉淀丰厚,随着国家扶贫攻坚力度不断加大,政策利好,国家对地方产业财力支持不断加大,脱贫致富在一定时段内会得到解决。综合分析可以看到,全域旅游要求区域内旅游资源、环境、产业、体制等系统性的多目标优化提升[20],全域旅游文化产业建设将能够系统性整合气候特征、地域方位、地貌条件、历史变迁、文化政策、社会治理等要素,实现县域经济发展中的健康可持续发展、环境保护生态文明、优秀传统文化传承、绿色产业建设等目标要求。相关实践也不断地证明,以全域游理念从系统全局角度构建旅游文化产业体系,是解决贫困县域经济发展的重要选择和有效途径。

2.2 贫困县域旅游文化产业建设环境是一个多因素多目标系统

推进贫困县域旅游文化产业建设要立足县域经济实际环境,充分考虑政治、经济、文化等综合要求,推动县域经济社会全面发展。贫困县域社会经济系统包含了可持续发展、环境生态文明、优秀文化传承、精准扶贫等方面,是一个复杂的受多因素影响的多目标优化系统,构建旅游文化产业体系要对县域背景系统进行科学分析。影响旅游文化产业建设县域经济社会因素可以划分为气候特征、地域方位、地貌条件、历史变迁、文化政策、社会治理体系等6类:(1)气候特征包含气候情况,构成经济生活的基础环境;(2)地域方位是固定的地理位置,所处更大范围的区域经济水平一定程度上对经济发展有着重要的影响;(3)地貌条件决定了交通、农业生产等水平;(4)历史变迁除了环境气候的变化外,主要包含由于人类生产生活活动带来的对当今方方面面的影响;(5)文化主要包含文化生活习惯、文化传承、文明水平等,政策就是国家针对县域经济发展制度的相关政策,给县域经济发展的根本保证;(6)社会治理体系指县域内的政府管理及产业经营管理,其治理能力决定着县域经济发展效率。这六大主要县域经济影响因素分别包含众多的二级或更多层次的元素,元素间彼此相互影响、互有关联。结合我国社会经济发展水平及国家发展政策及规划要求,实现贫困县域社会经济发展及脱贫致富,常包含以下几大目标:健康可持续发展、加强环境保护实现生态文明、优秀传统文化传承、绿色产业生态建设等。这些目标间也存在相互交叉融合的关系。不难发现,促进国家级贫困县域经济发展实现脱贫及乡村振兴是一个多条件约束下多目标优化的系统工程问题,理顺系统因素间机理关系是解决问题的关键。贫困县域经济发展的影响因素系统和目标因素系统关系见图1。

在图1中的多影响因素和多目标系统中,对气候特征、地域方位、地貌条件、历史变迁、文化政策、社会治理6个要素要结合实情进行分析,求实摸底,必要时可以考虑建立多因素现状分析模型进行多因素实情分析,作出科学判断。关于健康可持续发展、环境保护生态文明、优秀传统文化传承、绿色产业4个目标,也应综合衡量、系统优化,取得多因素条件下多目标平衡,以此确定旅游文化产业的资源挖掘、项目开发、产品开发、企业运营等一系列产业建设行动。依据图1可以建立决策模型进行定性定量结合分析,为产业选择建设提供科学依据。决策实验和评价实验方法(decision making trial and evaluation laboratory, DEMATEL)[21]等相关科学管理技术的决策理论及方法已非常成熟,可以应用于贫困县域旅游文化产业建设实践。

3 贫困县域全域旅游文化产业建设的主要内容及实践路径

3.1 贫困县域全域旅游文化产业建设的主要内容

3.1.1 递阶性全域旅游建设模式

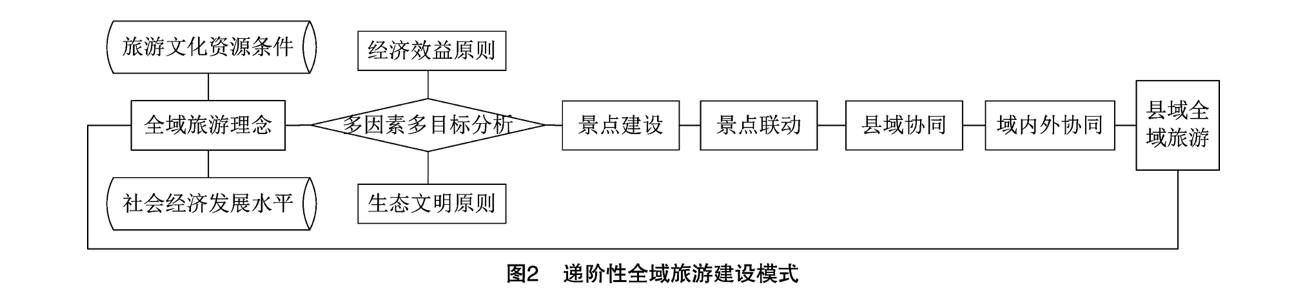

贫困县域经济发展落后,旅游文化产业建设要结合县域经济基础,不切实际地全规划、全开发、全推进,盲目“三全”会让县域经济难以承重、自然资源破坏,致使旅游文化产业建设环境恶化,从而违背全域游开发建设初衷和目标设定,这方面相关教训是深刻的。为了实现科学有序的旅游文化建设,提出分层级、分阶段、按步骤地开展递阶性全域旅游建设模式,这种建设模式是充分考虑县域经济基础和经济效益原则,在一定效益视域控制下,逐级推进全域旅游文化产业建设,逐步实现社会经济、文化发展。模式的主要思路为以民为本、逐级递进。以民为本就是在旅游产业建设的过程中,高度关注居民旅游影响感知,特别是针对旅游文化产业扶贫的感知,不断修改完善旅游产业链。以人为本、实时监控、科学决策、不断完善旅游文化产业政策是县域地方政府的责任和担当。逐级递进就是要依据县域实际条件和旅游业现实基础,进行基于效益视域下的递阶性全域游,分层级、有步骤地推进旅游文化产业建设。递阶性全域游包含景点建设-景点联动-县域协同-域内外协同4个具体阶段,并在此基础上构建贫困县域全域旅游文化产业体系。递阶性全域旅游建设模式见图2。

递阶性全域旅游建设模式是充分运用全域旅游理念,依据县域旅游文化资源条件和社会经济发展水平,以经济效益原则和生态文明原则进行多因素多目标分析,通过4个阶段递进开展县域全域旅游文化产业建设,是不断循环递进的产业建设模式。

3.1.2 统筹系统矛盾、构建特色品牌

贫困县域旅游文化产业建设,进行以旅游文化业带动区域经济结构供给侧改革,重点应该考虑解决四大矛盾:即社会经济发展和效益矛盾、文化遗迹开发与保护矛盾、文化传承与商业化矛盾、旅游开发与生态建设矛盾,统筹化解四大矛盾是建设递阶性全域旅游产业过程中的核心问题,旅游文化产业建设过程就是一个多矛盾冲突协调解决的过程。多矛盾的统筹协调要具体落实到产业、落实到产品开发和品牌建设,挖掘独具特色的县域旅游文化产品,明确突出县域经济特点的品牌价值取向。结合县域旅游实际构建“旅游+”深度旅游体验如旅游+文化、旅游+体育、旅游+农业、旅游+休闲等项目,突出贫困县域特有原生态游品牌,围绕游、食、居、行、购、娱、养生、体验等打造独具特色的旅游文化产品。

3.2 贫困县域全域旅游文化产业建设的实施路径

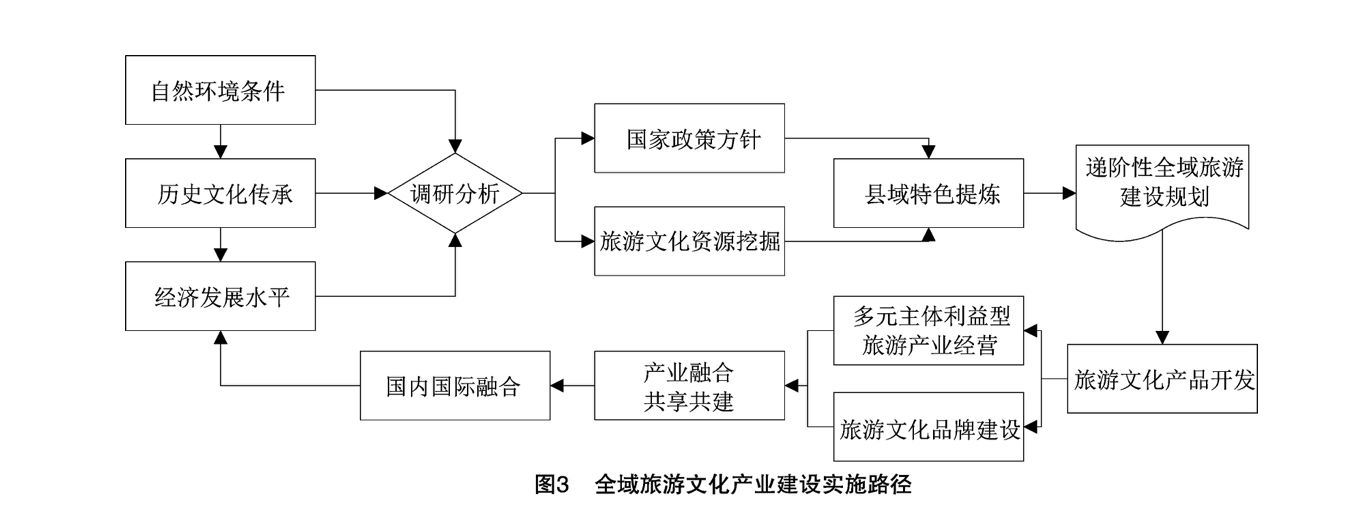

梳理产业开发建设流程、步骤,形成科学可行的行动路线,将能积极推动旅游文化产业的建设实施。将旅游文化产业背景六因素进行归纳,从自然环境条件、历史文化传承、经济发展水平等3个方面进行调研分析,依据国家地方政策方针进行地方政策措施设计,开展旅游文化资源挖掘整理,提炼县域产业特色都是重要的前期工作。从县域经济发展实情出发进行旅游文化产业规划、开展旅游产品开发是进行产业建设基础性工作。在产业投资、建设、运营的过程中进行经营模式多元主体设计、品牌建设、寻求产业共享共融及国内国际融合等是至关重要的实施环节。基于全域旅游的县域旅游文化产业建设实践路径要求是良性循环发展之路。全域旅游文化产业建设具体实施路径见图3。

从图3可以看出,全域旅游文化产业建设实施路径主要包含了调研分析、县域特色提炼、递阶性全域旅游建设、旅游文化产品开发、品牌建设及产业经营、产业融合共享共建、国内国际融合等6个具体步骤。

4 实践探索——陕西省米脂县旅游文化产业建设

陕西省米脂县是国家级贫困县,经济发展落后、自然环境脆弱、旅游文化资源丰富,在众多贫困区县中具有代表性。以递阶性全域旅游建设模式为指导,进行多影响因素和多目标优化分析,依据基于全域旅游理念的贫困县域旅游文化产业建设实施路径,构建米脂县旅游文化产业品牌体系。

4.1 陕西省米脂县旅游产业递阶性建设

基于米脂县实际情况,考虑社会经济可持续发展及生态文明建设要求,将米脂县域旅游文化产业建设规划成基础平台搭建、域内景点联动、域内外协同发展3个递阶阶段。

第一阶段:基础平台搭建。米脂县全域旅游建设首要是开发建设窑洞古城(千年古县城),将窑洞古城及周边打造成米脂全域游的游客接待中心,具备食、住、购、娱乐及文化体验游基本功能。充分利用国家级文物保护单位窑洞古城及县城(银州镇),完善旅游文化产业建设基础设施,打造县域全域旅游基本平台。第二阶段:域内景点联动。分2个步骤进行。第1步是窑洞古城(含李自成行宫、文屏山)—杨家沟革命旧址(马氏庄园)—姜式庄园实现3家国家级文物保护单位联动。李自成行宫、马氏庄园及姜氏庄园古建筑保存相对完整,前期投入少,且已具备一定的旅游影响力和吸引力。杨家沟革命旧址是在马氏庄园群落基础上由于一段中国革命历史上的红色岁月形成,在中国红色革命史上具有重要的战略地位,旧址及庄园保存完整,故事、文化沉淀深厚,是米脂旅游的重要名片。第2步是构建高西沟村-兰花花村(姬家峁)-貂蝉洞,打造黄土生态及陕北区域文化区。米脂县地处黄土高原腹地,具有典型的黄土地理地貌,孕育了有鲜明特征的陕北黄土文明,其地貌生态、民俗风情、古迹遗存、名人故事,构成了独特的区域旅游元素集群。高西沟代表了黄土高原水土综合治理的典范,兰花花及貂蝉传说早已名声在外,米脂县还是闯王李自成故里,这些景点交相辉映。在三景点建设完成后,域内六景点联动局面形成。第三阶段:域内外协同。(1)省内协同,陕西省全域游规划了丝绸之路起点旅游走廊、秦岭人文生态旅游度假圈、黄河旅游带和红色旅游系列景区四大高地,其中黄河旅游带和红色旅游系列景区和米脂关联紧密,米脂全域游融于这2个陕西省旅游建设高地是米脂旅游产业建设的重要方面。就陕西省内来说,米脂旅游联合榆林、延安等,共同构建陕北黄土文化旅游。(2)国内协同,指国内知名景点联动,米脂县距离平遥古城不足300 km, 米脂县距离银川不足400 km。在山西平遥古城附近聚集了介休市[绵山风景区(张壁古堡)]、灵石县(王家大院)、祁县(乔家大院)等大批著名景区;而银川是古西夏首府,附近聚集了西夏王陵、沙坡头、水洞沟、火石寨等著名景点。宁夏银川-陕西米脂-山西平遥旅游线路700 km游程内,聚集了大量自然、人文景观,米脂县恰是中转休息驿站。在这个旅游线路上,自古就是人类居住地,多民族共生共长,充满民族风情。

4.2 米脂县旅游价值取向的特色品牌体系

4.2.1 米脂县旅游价值取向

运用全域旅游理念,通过对旅游客源地调研问卷及比对国内有关景点价值提炼方法,结合米脂县旅游文化特色,确定“黄高原腹地,中国陕北米脂”作为米脂县旅游文化产业建设的价值导向。黄土高原腹地道出了地理环境区域方位,米脂县所在地域是黄土文化、黄土文明的重要承载地之一,遗存丰富保存完整,具有体现黄土高原风情的独特代表性;中国陕北米脂明确给出了目标地,体验黄土文化、领略陕北风情。从旅游体验的视角看,在中国陕北米脂能看窑洞古城、地主庄园、红色革命旧址、名人旧居、将军府邸、农业生态示范区;能吃到米脂小米粥、糖馍馍、驴板肠;能喝小米酒、闯王酒;能买米脂小米、高原苹果、洋芋粉条、苦菜根茶;能听貂蝉闯王传说、陕北唢呐,唱信天游歌,赏铁水打花;能体验米脂剪纸、扭大秧歌。“黄土高原腹地,中国陕北米脂”有着重要的符号性和旅游目的地标向性。

4.2.2 米脂县旅游特色品牌体系

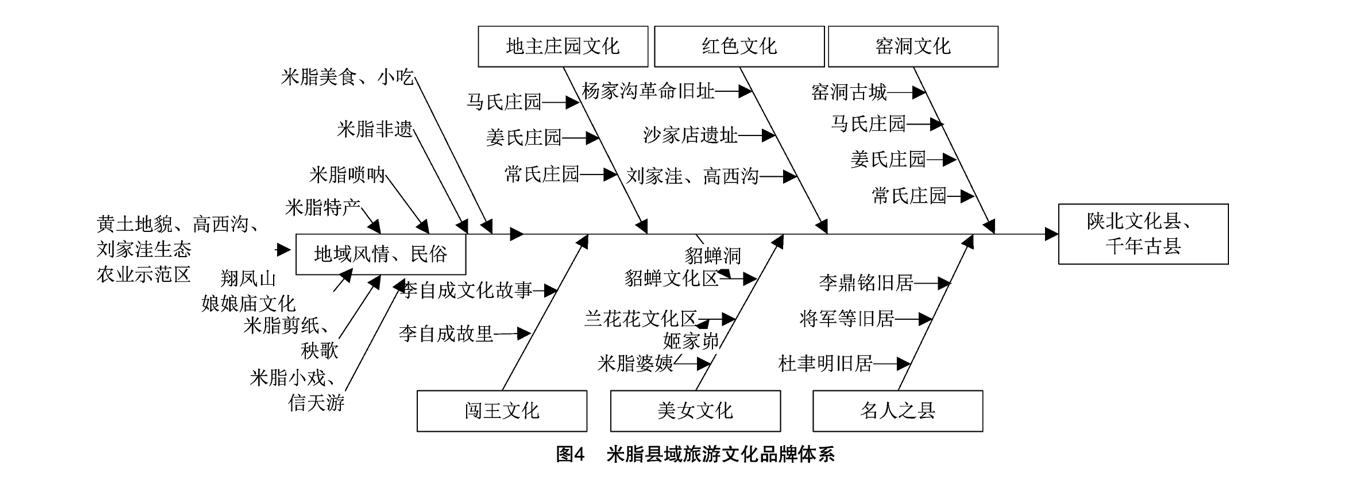

在中国陕北米脂的价值导向下,米脂县旅游文化品牌形成系统格局,其中主体是红色文化、窑洞古城文化、地主庄园文化、美女文化(婆姨文化)、闯王文化、名人旧居文化加上陕北文化县、千年古县共八大文化品牌,八大品牌构成米脂旅游文化品牌体系骨干。陕北黄土地理环境,构成了米脂县基本生态条件,千百年来形成了独具地域特色的民风、民俗,构成米脂县旅游产业的厚实土壤。米脂县域旅游文化品牌体系见图4。

依据米脂县域独特旅游文化资源构建的价值品牌体系,是米脂县域旅游文化产业系统的重要支撑。

5 结论

随着社会经济发展的更高要求,以旅游文化产业建设来解决国家级贫困县域社会经济发展问题是重要的选择方向,综合考虑国家级贫困县社会经济发展水平、国家扶贫政策、乡村振兴、文化传承、可持续发展、环境与生态文明建设、旅游市场规律等众多因素,以全域游理念构建多目标多因素分析模型、递阶性全域旅游建设模式及流程、产业建设路径是科学可行的实践选择。依据此思想进行的米脂县旅游文化产业建设的旅游价值取向、产品开发、品牌体系建设等应例研究,具有典型代表性和实践参考价值。

笔者研究分析基于全域游理念的国家级贫困县旅游文化产业建设实施路径,就是要通过深入地研究,因地制宜开展旅游脱贫工作,以期推动贫困县社会经济发展与文化建设。当然,要有效长久地解决社会经济发展落后、深受自然条件限制的国家级贫困县脱贫致富促进经济发展问题,进行旅游文化产业开发建设实践难度依然很大,由于系统的复杂性和实践的难度,还需要不断地进行深入探索。

参考文献

[1]邢成举,李小云.超越结构与行动:中国特色扶贫开发道路的经验分析[J].中国农村经济,2018(11):32-47.

[2]刘相军,孙九霞.民族旅游社区居民生计方式转型与传统文化适应:基于个人建构理论视角[J].旅游学刊,2019,34(2):16-28.

[3]斯丽娟,夏瑀,陶杰,等.旅游精准扶贫绩效影响因子研究——基于可持续生计理论[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(1):29-38.

[4]蔡建刚,周波.乡村振兴战略下的乡村旅游与脱贫攻坚[J].贵州民族研究,2020,41(4):93-97.

[5]张晓,李春晓,杨德进.民族地区旅游扶贫多主体参与模式探析——以四川省马边彝族自治县为例[J].地域研究与开发,2018,37(2):99-103.

[6]李雪琴.黄土高原以旅游业带动农村经济发展的思考[J].农业经济,2014(9):46-48.

[7]陈炜,张志明.全域旅游视域下青海民族地区包容性旅游扶贫模式研究[J].青海民族研究,2018,29(4):48-55.

[8]李会琴,李晓琴,侯林春.黄土高原生态环境脆弱区旅游扶贫效应感知研究——以陕西省洛川县谷咀村为例[J].旅游研究,2012,4(3):1-6.

[9]王刚.新常态下旅游业融合发展研究[J].学习与探索,2016(11):104-106.

[10]刘楝子.乡村振兴战略的全域旅游:一个分析框架[J].改革,2017(12):80-92.

[11]文传浩,许芯萍.流域绿色发展、精准扶贫与全域旅游融合发展的理论框架[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,47(6):39-46.

[12]陶少华.论全域旅游发展的拓展路径与动力机制——基于重庆石柱土家族自治县的实证研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(1):31-36.

[13]朱宝莉,刘晓鹰.精准扶贫视域下的民族地区全域旅游:经验和思考——以贵州黎平为例[J].社会科学家,2018(2):104-109.

[14]杨德进,白长虹.我国旅游扶贫生态效率的提升路径[J].旅游学刊,2016,31(9):12-14.

[15]孟秋莉,邓爱民.全域旅游视阈下乡村旅游产品体系构建[J].社会科学家,2016(10):85-89.

[16]王国华.论全域旅游战略实施的路径与方法[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2017,15(3):12-18.

[17]赵传松,任建兰,陈延斌,等.全域旅游背景下中国省域旅游产业与区域发展时空耦合及驱动力[J].中国人口·资源与环境,2018,28(3):149-159.

[18]方世敏,王海艳.基于系统论的农业与旅游产业融合:一种粘性的观点[J].经济地理,2018,38(12):211-218.

[19]马锦义,刘庆友,达明旻,等.乡村振兴与全域旅游背景下的国家休闲农业公园探索——以金华市金东国家休闲农业公园为例[J].江苏农业科学,2019,47(23):33-37.

[20]李金早.全域旅游的价值和途径[N].人民日报,2016-03-04(7).

[21]Dytczak M,Ginda G.Is explicit processing of fuzzy direct influence evaluations in DEMATEL indispensable?[J].Expert Systems With Applications,2013,40(12):5027-5032.

文章来源:《江苏农业科学》

作者简介:代大齐,硕士,讲师,主要研究方向为区域旅游经济、系统工程多目标优化。

本文内容来源于互联网,仅供参考,本站不对内容的真实性负责。如有侵权请告知。